권호기사보기

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||

|

|

|

|

|

|

* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.

표제지

국문초록

목차

1. 서론 17

1.1. 연구의 필요성 및 목적 17

1.2. 연구 문제 27

1.3. 용어의 정의 28

1.3.1. 행복감 28

1.3.2. 자아탄력성 28

1.3.3. 조직문화 28

1.3.4. 교사효능감 29

1.3.5. 직무만족도 29

2. 이론적 배경 30

2.1. 행복감 30

2.1.1. 행복감의 개념 및 중요성 30

2.1.2. 행복감의 하위요인 35

2.1.3. 영유아 교사의 행복감 관련 선행연구 40

2.2. 자아탄력성 45

2.2.1. 자아탄력성의 개념 및 중요성 45

2.2.2. 자아탄력성의 하위요인 50

2.2.3. 영유아 교사의 자아탄력성 관련 선행연구 53

2.3. 조직문화 56

2.3.1. 조직문화의 개념 및 중요성 56

2.3.2. 조직문화의 하위요인 61

2.3.3. 영유아 교사가 지각한 기관의 조직문화 관련 선행연구 65

2.4. 교사효능감 68

2.4.1. 교사효능감의 개념 및 중요성 68

2.4.2. 교사효능감의 하위요인 72

2.4.3. 영유아 교사의 교사효능감 관련 선행연구 76

2.5. 직무만족도 79

2.5.1. 직무만족도의 개념 및 중요성 79

2.5.2. 직무만족도 하위요인 82

2.5.3. 영유아 교사의 직무만족도 관련 선행연구 86

2.6. 선행연구 고찰 88

2.6.1. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화와 행복감 간의 관계 88

2.6.2. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화와 교사효능감 간의 관계 90

2.6.3. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화와 직무만족도 간의 관계 91

2.6.4. 영유아 교사의 교사효능감, 직무만족도와 행복감 간의 관계 93

3. 연구방법 95

3.1. 연구모형 95

3.2. 연구대상 96

3.3. 연구도구 98

3.3.1. 영유아 교사의 행복감 측정도구 98

3.3.2. 영유아 교사의 자아탄력성 측정도구 99

3.3.3. 영유아 교사의 조직문화 측정도구 100

3.3.4. 영유아 교사의 교사효능감 측정도구 101

3.3.5. 영유아 교사의 직무만족도 측정도구 102

3.4. 연구절차 103

3.4.1. 예비 조사 103

3.4.2. 본 조사 104

3.5. 자료분석 104

4. 연구결과 107

4.1. 기술통계량 분석 및 정규성 검증 107

4.2. 상관분석 109

4.3. 신뢰도 및 타당도 분석 112

4.3.1. 신뢰도 분석 112

4.3.2. 확인적 요인분석 116

4.4. 구조방정식 모형 검증 123

4.4.1. 영유아 교사의 자아탄력성, 혁신문화, 집단문화, 교사효능감, 직무만족도, 행복감 연구모형 검증 및 수정 123

4.4.2. 영유아 교사의 자아탄력성, 혁신문화, 집단문화, 교사효능감, 직무만족도, 행복감 최종모형 검증 128

5. 논의 및 결론 133

5.1. 논의 133

5.1.1. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도 및 행복감의 전반적인 경향 133

5.1.2. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도, 행복감간의 상관관계 139

5.1.3. 영유아 교사의 자아탄력성, 혁신문화, 집단문화, 교사효능감, 직무만족도와 행복감 간의 구조적 관계 145

5.2. 결론 151

참고문헌 156

ABSTRACT 186

부록 190

〈부록 1〉 행복감 척도 192

〈부록 2〉 자아탄력성 척도 193

〈부록 3〉 조직문화 척도 194

〈부록 4〉 교사효능감 척도 196

〈부록 5〉 직무만족도 척도 198

[그림 1.1] 연구모형 27

[그림 2.1] 위험요인과 보호요인의 상호작용 49

[그림 3.1] 가설적 연구모형 95

[그림 3.2] 연구분석 절차 106

[그림 4.1] 측정모형의 표준화 계수 (N=492) 118

[그림 4.2] 수정된 측정모형의 표준화 계수 (N=492) 120

[그림 4.3] 구조모형 표준화 경로계수 124

[그림 4.4] 수정된 구조모형 표준화 경로계수 126

[그림 4.5] 최종모형 표준화 경로계수 129

본 연구는 유치원 및 어린이집에 근무하고 있는 영유아 교사를 대상으로 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도와 행복감 간의 구조적 관계를 분석하는데 그 목적이 있다. 이와 같은 연구 목적을 달성하기 위하여 설정한 연구 문제는 다음과 같다.

연구 문제 1. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도, 행복감의 전반적인 경향은 어떠한가?

연구 문제 2. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도, 행복감 간의 상관관계는 어떠한가?

연구 문제 3. 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도와 행복감 간의 구조적 관계는 어떠한가?

본 연구의 대상은 인천·경기 지역에 위치한 유치원과 어린이집에 근무하고 있는 영유아 교사 492명이며, 연구 도구는 다음과 같다. 첫째, 영유아 교사의 행복감을 측정하기 위하여 Argyle(2001)이 개발한 옥스퍼드 행복 척도(OHQ: Oxford Happiness Questionnaire)를 권석만(2011)이 번안한 것을 바탕으로 교사를 대상으로 타당화 한 최영옥(2011)의 척도를 사용하였다. 둘째, 영유아 교사의 자아탄력성을 측정하기 위하여 Atsushi 외(2002)가 보고한 "Resilience Scale" 영어판(Atsushi et al., 2003)을 민동일(2007)이 수정·번안한 것을 사용하였다. 셋째, 영유아 교사가 지각한 조직문화를 측정하기 위하여 Quinn과 McGrath(1985), 서인덕(1986), 이석열(1997)의 학교조직문화유형 질문지를 참고로 서영란(2006)이 제작한 질문지를 박민우(2012)가 영유아 교사에게 적합하게 수정·보완한 도구를 사용하였다. 넷째, 영유아 교사의 교사효능감을 측정하기 위하여 Rigg와 Enochs(1990)에 의해 개발된 과학교수효능감척도(STEBI: Science Teaching Efficacy Beliefs Instrument)를 기초로 신혜영(2004)이 영유아 교사에게 적합하게 수정·보완한 도구를 사용하였다. 다섯째, 영유아 교사의 직무만족도를 측정하기 위하여 전성연(1982)의 교사 직무만족 척도(KTO: Korea Teacher Opinionnaire)와 노종희(2001)의 교사 직무만족도 측정 질문지(TJSQ: Teacher Job Satisfaction Questionnaire)를 참고로 허선영(2005)이 재구성하고, 최희주(2011)가 영유아 교사에게 적용할 수 있도록 수정·보완한 도구를 사용하였다.

예비조사를 실시한 후 본 조사를 통해 505부의 설문지를 회수하였으며, 이 중 무응답 또는 중복기재 된 13부의 설문지를 제외한 총 492부의 자료를 최종 자료로 활용하였다. 자료 분석은 SPSS 29.0과 AMOS 26.0의 통계 프로그램을 활용하여 다음과 같이 자료를 처리하였다. 첫째, 일반적인 특성과 경향을 파악하기 위하여 빈도분석과 백분율을 산출하고 일변량 정규성 분석을 실시하였다. 둘째, 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도와 행복감 간의 상관관계를 알아보기 위하여 Pearson Correlation 계수를 산출하였다. 셋째, 측정도구의 문항 간 내적 일관성인 신뢰도 측정을 위하여 Cronbach's α 계수를, 개별 문항 분석을 위해 항목-전체 상관계수 및 공통성 수치를 산출하였으며, 변수의 타당성 검증을 위해 확인적 요인분석을 실시하였다. 넷째, 구조회귀모델 검증을 위해서 최대우도 추정법을 사용하였다. 다섯째, 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화와 행복감 간의 경로에서 교사효능감과 직무만족도의 매개효과를 파악하기 위해 구조모형의 효과분해 및 부트스트래핑, 팬덤변수를 이용하여 직접효과, 간접효과, 총 효과의 수치와 유의미성을 분석하였다.

본 연구의 연구문제에 따른 연구결과를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 영유아 교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도, 행복감의 전반적인 경향을 알아보기 위해 기술통계를 실시하였으며, 연구변인 모두 평균값이 보통(3점)과 그렇다(4점) 사이로 자아탄력성과 교사효능감, 직무만족도, 행복감에 대한 설문에 긍정적으로 응답하였다. 조직문화의 경우 교사가 자신의 근무기관의 조직문화에 대해 혁신, 집단, 위계, 합리문화 측면에서 어떻게 지각하는 것인지에 대한 대답임으로 본 연구의 영유아 교사들은 자신의 근무기관의 문화 중 혁신문화, 집단문화, 위계문화, 합리문화 순으로 지각하고 있는 것으로 나타났다. 둘째, 영유아교사의 자아탄력성, 조직문화, 교사효능감, 직무만족도 그리고 행복감 간에는 모두 유의미한 정적 상관관계가 나타났으며, 이는 영유아 교사의 자아탄력성, 교사가 지각한 조직문화의 유형별(혁신, 집단, 위계, 합리) 수치, 교사효능감, 직무만족도가 높을수록 영유아 교사의 행복감이 높은 것을 의미한다. 셋째, 영유아 교사의 자아탄력성과 직무만족도는 행복감에 직접적인 정적 영향을 미쳤고, 영유아 교사가 지각한 혁신문화는 행복감에 직접적인 부적 영향을 미쳤다. 또한 집단문화와 교사효능감은 행복감에 직접 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었다. 넷째, 직무만족도는 혁신문화와 행복감의 관계에서 부분매개 역할을, 집단문화와 행복감의 관계에서 완전매개 역할을 하는 것으로 나타났다. 다섯째, 교사의 자아탄력성은 교사효능감과 직무만족도를 순차적으로 매개하여 행복감에 간접적으로 정적 영향을 미쳤으며, 혁신문화도 교사효능감과 직무만족도를 순차 매개하여 행복감에 간접적으로 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

본 연구의 시사점을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 영유아 교사의 행복감에 영향을 미치는 자아탄력성, 교사가 지각한 조직문화, 교사효능감, 직무만족도 간의 구조적 관계를 살펴봄으로써, 교사의 심리적 요인인 자아탄력성의 중요성을 깨닫고 이를 지원하기 위한 방안 모색에 대한 시사점을 제공하였다. 둘째, 2019 개정 누리과정 시행 및 코로나 19와 같은 예측 불가능한 시간을 지낸 유치원과 어린이집이 앞으로의 유보통합이라는 변화를 앞두고, 구성원과 기관이 추구해야 할 조직문화의 특성에 대해 점검하고 운영 방안을 고민해 볼 수 있는 기회를 제공하였다는 점에서 의의가 있다. 셋째, 교사효능감과 직무만족도가 교사의 행복감을 끌어올리는 매개 역할을 수행하였으므로, 교사가 자신의 직업에서 느끼는 가치와 역할 수행에 대한 성취감이 곧 교사의 행복과 연계되어 있음을 시사하였다.

본 연구의 결과를 통해 각 변인이 행복감과의 구조적 관계에서 갖는 영향력과 의미를 도출하여 영유아 교사의 행복감을 지원하기 위한 방안 모색의 기초자료로 활용되며, 더 나아가 영유아 교사들의 행복감을 증진시킴으로써 영유아 교육·보육에 질적으로 이바지할 수 있기를 기대한다.*표시는 필수 입력사항입니다.

| 전화번호 |

|---|

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |

|---|

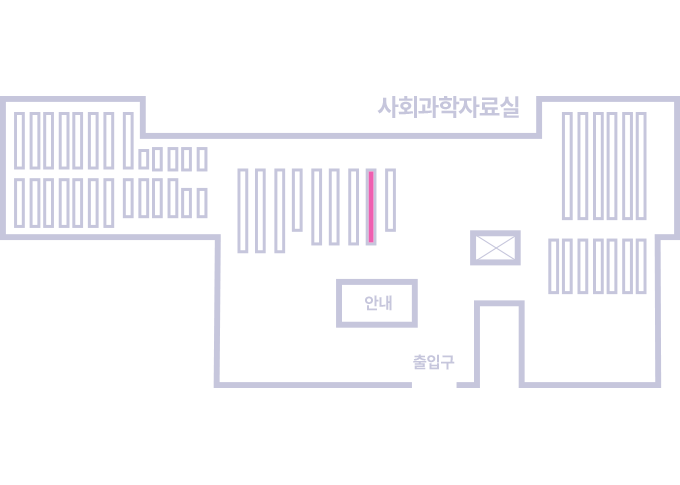

도서위치안내: / 서가번호:

우편복사 목록담기를 완료하였습니다.

*표시는 필수 입력사항입니다.

저장 되었습니다.