권호기사보기

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||

|

|

|

|

|

|

* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.

표제지

국문초록

목차

Ⅰ. 머리말 14

1. 연구사 15

Ⅱ. 조선전기 수군제도의 변화 19

1. 조선 전기 19

2. 조선 후기 22

Ⅲ. 유적 입지 및 현황 25

1. 경상우수영 및 관하 제진 25

1) 유적 입지 26

2) 유적 현황 28

2. 경상좌수영 및 관하 제진 42

1) 유적 입지 43

2) 유적 현황 44

Ⅳ. 구조 분석과 축성기법 50

1. 삼포왜란 이전 50

1) 축성기법 51

2) 출토유물 54

2. 삼포왜란 이후 ~ 임진왜란 이전 57

1) 축성기법 58

2) 출토유물 59

3. 임진왜란 이후 61

1) 축성기법 62

2) 출토유물 64

Ⅴ. 수군진의 이동과 특징에 대한 검토 68

1. 수군진의 이동 68

2. 특징 82

1) 구조 82

2) 읍성과의 비교 102

3. 고찰 118

Ⅵ. 맺음말 123

참고 문헌 127

Abstract 132

도면 1. 경상우수영 관하 제진 분포도 25

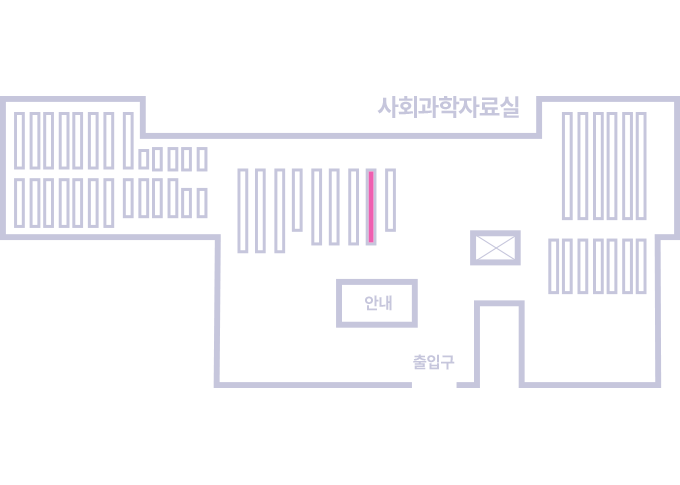

도면 2. 통제영성지 평면도 29

도면 3. 일제강점기 지적원도 가덕진성 평면도 30

도면 4. 일제강점기 지적원도 천성진성 부분 31

도면 5. 구 율포진성 평면도 33

도면 6. 구 영등포진성 평면도 34

도면 7. 구 조라포진성 평면도 35

도면 8. 지세포진성 평면도 36

도면 9. 옥포진성 평면도 37

도면 10. 가배량진성 평면도 38

도면 11. 소을비포진성 평면도 39

도면 12. 평산포진성 평면도 41

도면 13. 경상좌수영 관하 제진 분포도 42

도면 14. 일제강점기 경상좌수영 지적원도 44

도면 15. 개운포진성 평면도 45

도면 16. 서생포진성(좌 : 서생포만호진성, 우 : 서생포왜성) 46

도면 17. 두모포진성 평면도 47

도면 18. 다대포진성 평면도 48

도면 19. 칠포진성 추정범위 평면도 49

도면 20. 삼포왜란 이전 수군진성 외벽부 축조수법 52

도면 21. 조선시대 기와 문양 형식 분류 54

도면 22. 개운포진성 출토 기와 55

도면 23. 개운포진성 출토 분청사기 56

도면 24. 소을비포진성 출토 조선 전기 자기류 56

도면 25. 삼포왜란 이후 수군진성 외벽부 축조수법 58

도면 26. 천성진성 출토 명문 암막새 59

도면 27. 삼포왜란 이후 수군진성 출토 자기류 60

도면 28. 임진왜란 이후 수군진성 외벽부 축조수법 62

도면 29. 임진왜란 이후 수군진성 내벽부 축조수법 63

도면 30. 통제영성 체성부 출토 평기와 64

도면 31. 백자 접시 저부 및 굽 형태 분류 65

도면 32. 가덕진성 남쪽 해자 출토 자기류 66

도면 33. 개운포진성 출토 백자류 66

도면 34. 소을비포진성 출토 백자류 67

도면 35. 경상우수영 관하 제진 이동 68

도면 36. 경상우수영 관하 제진 이동 거제도 지역 일원 69

도면 37. 경상좌수영 관하 제진 이동 71

도면 38. 경상좌수영 관하 제진 이동 부산 지역 일원 72

도면 39. 가덕진성 및 천성진성 축조수법, 출토유물 비교 77

도면 40. 천성진성 내벽부 축조수법 78

도면 41. 소을비포진성 출토 자기류 편년 79

도면 42. 서생포왜성 해자 평면도 80

도면 43. 서생포왜성 해자 출토 유물 81

도면 44. 경상우수영 직선계 평면 계통 83

도면 45. 경상우수영 곡선계 및 불명 평면 계통 84

도면 46. 경상좌수영 직선계 평면 계통 85

도면 47. 경상좌수영 곡선계 평면 계통 86

도면 48. 경상우수영 관하 제진 축성수법 89

도면 49. 소을비포진성 외벽부 기단 수평화 90

도면 50. 천성진성 초축 체성 사직선기단 91

도면 51. 한양 도성 축성형태 92

도면 52. 경상좌수영 관하 제진 축조수법 92

도면 53. 개운포진성 남체성 외벽부 기단수평화 공법 93

도면 54. 두모포진성 북체성 평면도 94

도면 55. 천성진성 북문지 단면도 96

도면 56. 소을비포진성 북문지 수축 과정 96

도면 57. 천성진성 치성 형태 98

도면 58. 소을비포진성 해자(좌 : 서문지, 우 : 서남쪽) 99

도면 59. 가덕진성 남쪽 해자 폐기 과정 100

도면 60. 조선 연해 및 내륙 읍성 축조 수법 103

도면 61. 기장읍성 남체성 외벽 104

도면 62. 웅천읍성 축조 수법 105

도면 63. 고성읍성 외벽 단면도 106

도면 64. 고현읍성 북벽 내벽 단면도 107

도면 65. 치성의 평면형태 116

도면 66. 수군진성 축성기법, 및 출토 유물 시기 분류 121

사진 1. 통제영성 축성기법 (좌 : 남문지, 우 : 서쪽 체성) 91

사진 2. 다대포진성 목주흔 94

사진 3. 통제영성 남문지 육축부 95

사진 4. 천성진성 북문지 옹성 95

사진 5. 기장읍성 동체성 외벽 104

사진 6. 기장읍성 북체성 외벽 104

사진 7. 언양읍성 축조수법(좌: 외벽부, 우: 내벽부) 107

사진 8. 청도읍성 서문지 체성 외벽 108

수군진성에 대한 기존의 연구는 대부분 축성기법과, 건축적 특징, 그리고 군제사에 관한 문헌자료 분석을 중심으로 이루어졌다. 특히 조선 읍성과 더불어 한양 도성의 축조수법과의 비교를 통해 정보를 얻는 기존의 연구 성과도 있었지만, 진(鎭)의 이동에 관한 고고학적 연구 및 정부 정책이 그대로 반영되는 읍성과의 비교연구는 상대적으로 미진하였다고 할 수 있다.

이에 따라 가장 변동이 복잡하게 이루어졌던 경상도 연해지역의 수군진성을 연구 범위로 설정하였으며, 그에 따른 문헌기록과 성곽의 구조 및 출토유물을 통해 시기와 성격을 검토하였다.

경상도 지역의 수군은 지휘체계 상 경상우수영과 경상좌수영으로 구분된다. 문헌에 따르면 경상우수영의 경우, 그 산하에 33개의 수군진으로 구성되며, 경상좌수영의 경우는 22개이다. 이 들 중 지표 및 발굴조사가 이루어진 유적들을 대상으로 축성수법과 출토 유물에 대한 검토를 진행하였다.

수군진성의 이동은 시기적으로 크게 3단계로 구분하였는데, 첫째 삼포왜란(1510년) 발생 이전, 둘째, 삼포왜란 발생 이후와 임진왜란(1592~1598년) 이전, 셋째, 임진왜란 이후이다.

이 과정에서 우수영과 좌수영의 특징이 크게 다르다는 것으로 확인하였는데, 우수영의 경우 이동이 가장 빈번하게 일어났던 지역은 거제도지역과 부산지역 서안이었다. 그 시기는 임진왜란 시기와 이후 단계로 구분되었는데, 임진왜란 당시의 경우는 왜군과의 격전지이었던 것으로 파악되며, 그 이후 국방정책 변화에 따라 수군진(水軍鎭)의 이동이 빈번하였다는 것을 확인할 수 있었다. 이 때문에 전황이나 국방정책 변화에 따라 비어있는 성곽을 재사용하는 경우가 많이 있었다.

반면, 좌수영의 경우, 임진왜란 이후 관하 제진을 부산지역으로 집결시킴으로써 임진왜란 당시 빠르게 점령당했던 부산지역의 방비를 높였던 것으로 보인다. 이동에 관한 유형은 자연지형의 변화, 군사 기밀 누설, 지방 경제 약화, 국방정책의 변화, 이동을 하지 않는 것으로 총 5가지로 분류하여 검토한 결과, 이 중 국방정책에 따른 이동이 가장 많은 수를 차지하였고, 그 다음이 이동 없이 폐진과 복진을 반복한 사례, 그 다음 왜관의 확장에 따른 보안상의 이유 등 3개의 사례는 비슷한 수로 나타났다.

읍성과의 차이점을 본다면, 읍성은 국가의 축성 정책 변화에 따라 일괄적으로 반영되는 특징이 있기 때문에, 시기별 변화 양상이 지역별로 거의 동일한 양상으로 나타난다. 그러나 수군진성의 경우, 두 가지로 구분되는데, 첫째, 위계가 높은 본영의 경우는 읍성과 같은 축성기법을 나타내지만, 위계가 낮은 수군진성의 경우는 대부분 조선 전기 축성기법을 그대로 사용하는 것으로 확인되었다.*표시는 필수 입력사항입니다.

| 전화번호 |

|---|

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |

|---|

도서위치안내: / 서가번호:

우편복사 목록담기를 완료하였습니다.

*표시는 필수 입력사항입니다.

저장 되었습니다.