권호기사보기

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||

|

|

|

|

|

|

* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.

표제지

목차

Ⅰ. 머리말 11

1. 연구 배경 12

2. 연구 목적 및 내용 15

Ⅱ. 청동기시대 토기 생산체제 분석을 위한 방법론 18

1. 토기의 제작과 생산의 이론적 검토 18

2. 토기의 기형과 속성 24

3. 토기 기형의 유사도 28

Ⅲ. 청동기시대 취락과 사례유적 검토 38

1. 호서지역 청동기시대 취락의 분포 현황 38

1) 아산만지역 40

2) 충청 북부서해안지역 43

3) 충청 남부서해안지역 44

4) 금강중상류역 45

5) 금강중하류역 47

2. 사례유적의 변동계수 분석 49

1) 사례유적 검토를 위한 방법론 49

2) 사례유적 변동계수 비교 분석 57

Ⅳ. 청동기시대 토기 기형의 유사도 분석 89

1. 주거지 형식별 토기 기형의 유사도 비교 89

1) 호형토기 89

2) 적색마연원저호 92

3) 발형토기 93

2. 지역별 토기 기형의 유사도 비교 97

1) 호형토기 97

2) 적색마연원저호 106

3) 발형토기 109

3. 분석의 종합 117

Ⅴ. 청동기시대 토기 생산체제의 전개과정 120

Ⅵ. 결론 136

참고문헌 139

부록 146

부록 1. 호서지역 호형토기 중형 속성표 146

부록 2. 호서지역 호형토기 대형 속성표 151

부록 3. 호서지역 적색마연원저호 속성표 160

부록 4. 호서지역 발형토기 중형 속성표 161

부록 5. 호서지역 발형토기 중형 속성표 170

부록 6. 호서지역 청동기시대 토기가마 목록 174

부록 7. 원시타날문 호형토기 중형 속성표 176

부록 8. 원시타날문 호형토기 대형 속성표 177

ABSTRACT 178

그림 1. 토기 제작 공정 모식도 18

그림 2. 개방형 소성 21

그림 3. 덮개형 소성 21

그림 4. 토기 생산의 사회조직 연구에 관련된 주요 변수와 가능한 고고학적 증거들 22

그림 5. 전기 호형토기 크기 구분 1단계 25

그림 6. 전기 호형토기 크기 구분 2단계 25

그림 7. 중기 호형토기 크기 구분 1단계 25

그림 8. 중기 호형토기 크기 구분 2단계 25

그림 9. 전기 발형토기 크기 구분 1단계 25

그림 10. 전기 발형토기 크기 구분 2단계 25

그림 11. 중기 발형토기 크기 구분 1단계 26

그림 12. 중기 발형토기 크기 구분 2단계 26

그림 13. 호형토기의 연속형 속성(좌: 전기, 우: 중기) 27

그림 14. 발형토기의 연속형 속성(좌: 내경, 우: 직립) 27

그림 15. 적색마연원저호의 연속형 속성 28

그림 16. 호형토기 변수별 변동계수에 대한 기형의 유사도 수준 구분 33

그림 17. 태국 몬카오케오마을 토기 구연부 세부형태 34

그림 18. 적색마연원저호 변수별 변동계수에 대한 기형의 유사도 수준 구분 36

그림 19. 발형토기 변수별 변동계수에 대한 기형의 유사도 수준 구분 37

그림 20. 호서지역 청동기시대 역삼동/가락동~송국리유형 취락 분포도 39

그림 21. 호서지역 전기 주거지 장단비에 따른 평면형태 분류 50

그림 22. 호서지역 주거지 면적에 따른 규모 분류 51

그림 23. 호서지역 송국리유형 주거지 중복관계 53

그림 24. 호서지역 청동기시대 석촉 형식 분류안 55

그림 25. 주거지 형식과 재질에 따른 방추차 두께 56

그림 26. 두께에 따른 방추차 형식분류 기준 56

그림 27. 방추차 형식 분류안 56

그림 28. 아산 명암리유적 시기별 토기 및 공반 양상 58

그림 29. 천안 백석동 고재미골 유적 시기별 토기 및 공반 양상 61

그림 30. 아산 용두리 진터·부리기유적 시기별 토기 및 공반 양상 65

그림 31. 당진 자개리유적 시기별 토기 및 공반 양상 67

그림 32. 당진 성산리유적 시기별 토기 및 공반 양상 70

그림 33. 서산 기지리유적 시기별 토기 및 공반 양상 74

그림 34. 보령 관창리유적 시기별 토기 및 공반 양상 76

그림 35. 공주 당암리유적 시기별 토기 및 공반 양상 79

그림 36. 대전 상서동유적 시기별 토기 및 공반 양상 81

그림 37. 연기 송원리유적 시기별 토기 및 공반 양상 83

그림 38. 부여 송국리유적 주거지 평면형태별 토기 및 공반 양상 86

그림 39. 호형토기 중형 구연 관련 변수 비교 90

그림 40. 호형토기 중형의 주거지 형식별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 90

그림 41. 호형토기 대형 구연 관련 변수 비교 91

그림 42. 호형토기 대형의 주거지 형식별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 91

그림 43. 적색마연원저호 주거지 형식별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 93

그림 44. 적색마연원저호 주거지 형식별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 93

그림 45. 발형토기 중형의 주거지 형식별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 94

그림 46. 발형토기 중형의 주거지 형식별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 94

그림 47. 발형토기 대형의 주거지 형식별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 96

그림 48. 발형토기 대형의 주거지 형식별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 96

그림 49. 전기 호형토기 중형 지역별 구연 관련 변수 변동계수 비교 98

그림 50. 전기 호형토기 중형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 98

그림 51. 휴암리식 호형토기 중형 지역별 구연 관련 변수 변동계수 비교 99

그림 52. 휴암리식 호형토기 중형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 99

그림 53. 송국리식 호형토기 중형 지역별 구연 관련 변수 변동계수 비교 101

그림 54. 송국리식 호형토기 중형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 101

그림 55. 전기 호형토기 대형 지역별 구연 관련 변수 변동계수 비교 103

그림 56. 전기 호형토기 대형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 103

그림 57. 휴암리식 호형토기 대형 지역별 구연 관련 변수 변동계수 비교 104

그림 58. 휴암리식 호형토기 대형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 104

그림 59. 송국리식 호형토기 대형 지역별 구연 관련 변수 변동계수 비교 106

그림 60. 송국리식 호형토기 대형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 106

그림 61. 적색마연원저호 전기 지역별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 107

그림 62. 적색마연원저호 전기 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 107

그림 63. 적색마연원저호 중기 지역별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 109

그림 64. 적색마연원저호 중기 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 109

그림 65. 전기 발형토기 중형 지역별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 110

그림 66. 전기 발형토기 중형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 110

그림 67. 휴암리식 발형토기 중형 지역별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 112

그림 68. 휴암리식 발형토기 중형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 112

그림 69. 송국리식 발형토기 중형 지역별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 113

그림 70. 송국리식 발형토기 중형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 113

그림 71. 전기 발형토기 대형 지역별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 115

그림 72. 전기 발형토기 대형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 115

그림 73. 휴암리식 발형토기 대형 지역별 1차 연속형 속성 변동계수 비교 116

그림 74. 휴암리식 발형토기 대형 지역별 2차 연속형 속성 변동계수 비교 116

그림 75. 토기에 타날을 가하는 4가지 형태 126

그림 76. 보령 관창리유적 토기 가마군(토기가마 회색음영 처리) 129

그림 77. 타날문토기 및 토기가마 확인 유적 132

그림 78. 동아시아 덮개형 소성의 분포 134

This study aims to identify systems related to the production and manufacture of pottery during the Bronze Age, by analyzing the similarities of earthenware kilns and examining comprehensively the shapes and characteristics of pottery. Main earthenware subjected to analysis in this study is jar-type pottery (壺形土器, hohyeong togi), red burnished round-type jar (赤色磨硏圓底壺, Jeoksaekmayeon wonjeoho), and bowl-type pottery (鉢形土器, Balhyeong togi).

As for jar-type pottery and bowl-type pottery, only their medium and large ones were subjected to analysis, because it was judged that there might have been functional differences according to the sizes of pottery in the Bronze Age. Pottery was classified into the primary continuous attributes and the secondary continuous attributes, and variables for the analysis of similarities in pottery shapes were extracted. As for means to the analysis of pottery similarity, the use of the coefficient of variation was adopted in this paper.

Tendencies of changes in pottery were identified from the review of settlement cases in the Bronze Age, according to periods, regions, and ruins. As for jar-type pottery examined according to residential area types (periods), their similarity was highest among the Songguk-ri style, followed by the former period and the Hyuam-ri style. As for red burnished round-type jars, their similarity was highest among Songguk-ri style, followed by the Hyuam-ri style and the former period, showing the flow by period. As for bowl-type pottery, both medium and large ones showed the highest similarity among the Hyuam-ri style, followed by the former period and the Songguk-ri style, showing an aspect contrary to medium-sized jar-type pottery. As for the medium and large ones of jar-type pottery examined according to regions, they showed the highest similarity during the former period along the northwestern coastal area in Chungcheong-do. During the middle period, regions showing high similarity were shifted to the mid and upper streams of Geumgang River, the mid and lower stream basin of Geumgang River, and the southwestern coastal region in Chungcheong-do. As for red burnished round-type jars, they showed the highest similarity at the northwestern coastal region in Chungcheong-do as in the jar-type pottery during the former period. The increase of similarity at Asan-man Bay, and the mid & upper streams and mid & lower streams of Geumgang River was identified. As for the medium and large bowl-type pottery, they showed high similarity during the former period at the southwestern coastal region of Chungcheong-do; and, during the middle period, overall the western coastal region of Chungcheong-do showed high similarity.

The similarities of pottery vessel types identified as above were found to develop in various aspects, when reviewed according to periods and regions. It is deemed that the aspects of changes in the similarities of each pottery were influenced by new fabricating techniques and firing types, which appeared in the process of transition from the former period to the middle period. Tanal (打捺, beating) technique, a new fabricating technique, was used to reinforce the walls of vessels and standardize the shapes of pottery vessels. Pottery to which the Tanal technique was applied showed higher similarity than Mumun pottery. And it is estimated that open firing was carried out during the former period of the Bronze Age. During the middle of the Bronze Age, the type of firing was changed into a new cover-type firing. The appearance of the cover-type firing seems to have been related to intensive farming in the middle period.

In the former period of the Bronze Age, it seems that the production system was domestic production by non-experts in the form of self-sufficiency within household. Inhabitants in each settlement produced earthenware pottery to consume within their individual families, and they possibly made minimum investment into raw materials acquisition, or work tools and equipment.

The pottery production system during the middle of the Bronze Age is supposed to have undergone gradual changes into the forms of full-time production and semi full-time production. To consider according to detailed periods, the degree of similarity in jar-type and bowl-type pottery was heightened gradually at the former period, and thus gradual changes can be assumed. It is deemed that the possibility is high given the similarity of red burnished round-type jars exceptionally heightened in the middle period, and the similarity of jar-type slightly increased at the stage of Songguk-ri style residential areas. The red burnished pottery for funeral or ritual was produced by full-time producers; and Mumun pottery is seemed to have been fabricated by semi full-time experts or non-experts. Production systems of different scales and organizations can coexist within a society, and it is presumed that the operating methods of the pottery production systems within a settlement showed differences.*표시는 필수 입력사항입니다.

| 전화번호 |

|---|

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |

|---|

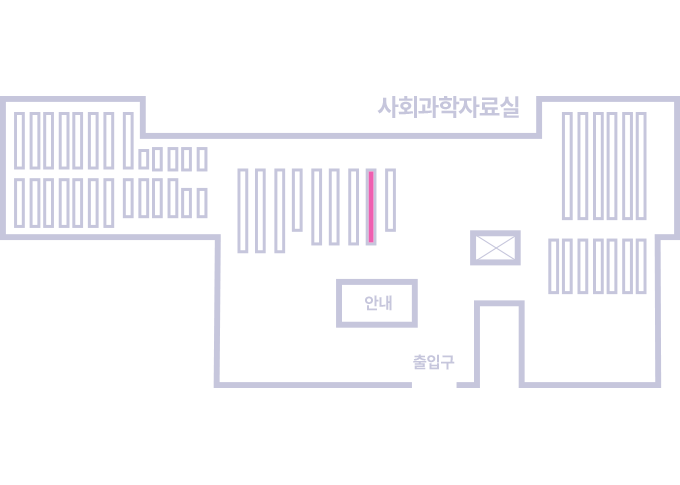

도서위치안내: / 서가번호:

우편복사 목록담기를 완료하였습니다.

*표시는 필수 입력사항입니다.

저장 되었습니다.