권호기사보기

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||

|

|

|

|

|

|

* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.

목차정보없음

1. 개요

『신찬소박물학(新撰小博物學)』은 대한제국의 관료 유성준(兪星濬, 1860∼1934)과 김상천(金相天, 1874∼1937)이 함께 저술한 박물학 교과서로, 소학교 고등과 및 이에 준하는 학교, 중학교 예비과 학생의 교과서, 소학교 초등과 교사의 강습서·참고서 등으로 활용할 수 있도록 저술되었다. 『신찬소박물학』은 광무(光武) 11년(1907) 6월 20일 초판(初版) 발행되었는데, 본서는 융희(隆熙) 3년(1909) 1월 30일 3판으로 발행된 것이다.

『신찬소박물학』은 총 3권 1책의 신연활자본(新鉛活字本)으로, 권수에 예언(例言)과 목차(目次)가 있고, 뒤이어 제1편(編) 식물학(植物學), 제2편 동물학(動物學), 제3편 광물학(磺物學) 등에 해당하는 내용이 각각 수록되어 있다. 권말에는 판권기(版權記)가 있다.

2. 저자

본서를 저술한 유성준은 대한제국 때 관료로, 본관은 기계(杞溪), 자는 사선(士善), 호는 긍재(兢齋), 초명은 유희준(兪喜濬)이다. 아버지는 고종(高宗, 1852∼1919) 때 승정원 우부승지(承政院右副承旨)·동지중추원사(同知中樞院事)를 지낸 유진수(兪鎭壽, 1826〜1898)이며, 어머니는 한산이씨(韓山李氏, 1824∼1900)로 고종 때 돈녕부 도정(敦寧府都正)을 지낸 이경직(李敬稙)의 딸이다. 둘째 형이 바로 『서유견문(西遊見聞)』의 저자로 유명한 유길준(兪吉濬, 1856〜1914)이다. 어려서는 집안에서 학문을 수학하다가 고종 20년(1883) 유학생 신분으로 일본에 가서 게이오의숙(慶應義塾)에 입학하였다. 일본에서 유학을 하면서 학문과 더불어 여러 각종 사무를 익혔는데, 정부의 명령으로 고종 22년(1885)에 귀국하여 통리교섭통상사무아문(統理交涉通商事務衙門) 주사(主事), 내무부(內務部) 부주사(副主事), 내무부 주사(主事), 농상공부(農商工部) 회계국장(會計局長) 등을 역임하였다. 광무 2년(1898)에 다시 일본으로 건너가 메이지법률학교(明治法律學校)에 입학하여 1년간 법률을 공부하였다. 이듬해 다시 귀국하였으나, 광무 6년(1902) 둘째 형 유길준과 함께 모종의 쿠데타 사건에 연루되어 유배형을 당했고, 광무 9년(1905)에 비로소 풀려났다. 이후 법전조사국 위원(法典調査局委員), 기호흥학회(畿湖興學會) 부회장(副會長), 기호학교(畿湖學校) 교장(敎長), 대한농회(大韓農會) 의원(議員)을 역임했다. 같은 해 이토 히로부미(伊藤博文, 1841〜1885)의 죽음을 애도하는 관민추도회 제문 담임위원을 맡았다. 경술국치 이후에는 충청북도 참여관, 충청북도 지방토지조사위원회 위원, 경기도 참여관, 경기도 지방토지조사위원회 위원, 중추원 칙임관 대우 참의 등을 역임하는 등 친일반민족행위자로 활동하였다. 이후 1934년에 세상을 떠났다. 저서로 본서 외에도 『법학통론』·『신약전서(新約全書)』 등이 있다.

유성준과 함께 본서를 저술한 김상천 또한 대한제국의 관료로, 호는 기우(杞憂)이다. 광무(光武) 5년(1901) 3월부터 광무 6년(1902) 2월까지 상공학교(商工學校) 교관(敎官), 광무 11년(1907) 3월부터 5월까지 관립(官立) 한성법어학교(漢城法語學校) 부교관(副敎官) 등을 지냈다. 광무 11년(1907) 5월 황성신문사(皇城新聞社) 사장으로 취임하였다. 융희(隆熙) 2년(1908) 4월에는 관립 재동보통학교의 학무위원(學務委員)으로 위촉되었다. 같은 해 7월에는 박정동(朴晶東)·이인직(李人稙, 1862∼1916) 등과 함께 궁내부(宮內府) 관할 협률사(協律社) 건물을 임대하여 원각사(圓覺社)를 개관하였다. 융희 4년(1910) 국채보상금처리회(國債報償金處理會) 조사위원으로 활동하였다. 1912년에는 정동(貞洞)공립보통학교의 학무위원으로 위촉되었고, 1922년 조선교육협회 이사로 선출되었다. 이후 경기도 안성군(安城郡)으로 귀향하여 여생을 보내던 중 1937년 사망하였다.

3. 형태적 가치 및 특징

본서는 신연활자본(新鉛活字本)으로, 표지에 사주쌍변(四周雙邊)의 광곽(匡郭)과 표지서명(表紙書名)을 목판(木板)에 새겨 인쇄한 제첨(題簽)이 부착되어 있다. 제첨이 일부 훼손되었으나 표지서명을 판독하는 데는 문제가 없다. 표지서명(表紙書名)은 ‘신찬소박물학(新撰小博物學)’이다. 표지의 장정(裝訂)은 선장(線裝)으로, 사침안정법(四針眼訂法)을 사용하였다. 판심제(版心題) 또한 ‘신찬소박물학(新撰小博物學)’이다.

판형(版型)에 있어서 광곽(匡郭)은 사주쌍변(四周雙邊)이며, 인본(印本)에 계선(界線)은 없다. 행자수(行字數)는 13행 28자로 일정하며 주문(註文)과 판심(版心)의 어미(魚尾)는 따로 없다.

본서의 구성을 보면, 권수에 예언(例言)이 있어 본서가 소학교 고등과 및 이에 준하는 학교, 중학교 예비과 학생의 교과서, 소학교 초등과 교사의 강습서·참고서 등으로 활용할 수 있도록 저술되었음을 알 수 있다. 예언이 있는 면의 권수제 아래에는 ‘김근준인(金根俊印)’이라는 인문(印文)의 장서인(藏書印) 1과(顆)가 압인(押印)되어 있어 본서의 원소장자(原所藏者)가 김근준(金根俊)이었음을 알 수 있다.

뒤이어 목차(目次)가 있고, 뒤이어 제1편(編) 식물학(植物學), 제2편 동물학(動物學), 제3편 광물학(磺物學) 등에 해당하는 내용이 각각 수록되어 있다. 목차에서 본서의 편권차(編卷次)를 보면 권(卷)이 아닌 편(編), 장(章), 절(節)로 나뉘어져 있음을 확인할 수 있는데, 각 편(編)의 시작 부분에서 권수제면(卷首題面)이 새로 나타나고 판심(版心)에서도 ‘제1편(第一編)’, ‘제2편(第二編)’ 등으로 표기된 것으로 보아서 본서의 편(編)이 일반적인 편권차의 표기 방식인 권(卷)에 해당함을 알 수 있다. 본문 곳곳에 그림 46개와 여러 도식(圖式)이 적절히 삽입되어 있어 내용 이해를 돕는다. 본문 곳곳에 원소장자(原所藏者)가 학습한 흔적이 남아 있다.

권말에는 판권기(版權記)가 있어 본서가 유성준(兪星濬, 1860∼1934)과 김상천(金相天, 1874∼1937)이 함께 저작(著作) 겸 발행한 것이며, 광무(光武) 11년(1907) 5월 20일 초판(初版) 인쇄, 6월 20일 초판 발행, 융희(隆熙) 원년(1907) 10월 20일 재판(再版) 인쇄, 11월 20일 재판 발행된 뒤 융희 3년(1909) 1월 10일 3판 인쇄되어 1월 30일 비로소 3판이 발행되었음을 알 수 있다. 또한 인쇄 및 판매는 경성(京城) 중부(中部) 수진동(壽進洞)에 있던 동문관(同文館)에서 이뤄졌고, 이외에 경성과 지방의 각 서포(書鋪)에서 분매(分賣)가 이뤄졌음을 알 수 있다. 판권기 상단에는 ‘학부검정(學部檢定)’이라는 문구가 인쇄되어 있는데, 대한제국 관보(官報)에 따르면 본서는 재판으로 발행된 후 융희 2년(1908) 2월 19일 대한제국 학부(學部)에서 사립학교 초등교육용 교과서로 검정을 마쳤다. 이 밖에 본서의 정가(定價)가 금(金) 35전(錢)으로 적혀 있어 값을 명시해 놓고 팔았음을 알 수 있다.

개국(開國) 504년(1895) 박물학이 교과로 지정되면서 대한제국 학부에서 편집국(編輯局)을 중심으로 박물학에 관한 서적 몇 종을 출판했으나, 이들 교과서는 대개 그림이 부족하거나 내용이 어려워 학생들이 이해하기에 어려웠다. 이 때문에 광무 10년(1906) 이전까지는 중국과 일본을 통해 들어온 각종 실학서와 전통적인 유학 서적들이 위 교과서들과 함께 병용되곤 했다. 광무 10년(1906) 이후에 비로소 일본 등지에서 유학한 지식인들이 과학을 비롯한 각종 분야의 교과서 저술에 참여했는데, 본서 또한 이러한 교과서의 한 사례이다. 본서에는 식물학·동물학·광물학이 수록되어 있으나 예언(例言)을 보면 생리학(生理學)·물리학(物理學)·화학(化學)까지 합편(合編)하려는 계획이 있었음을 알 수 있다. 따라서 본서는 일본 등지에서 유학한 개화파 지식인들의 근대계몽기 과학 교과서 저술의 경향과 당시 지식인들의 박물학(博物學)에 대한 관점을 파악하는 데 도움이 되는 자료라 할 수 있다. (해제: 이동엽, 감수: 옥영정)

4. 참고자료

• 공채영, 개화기 교과서의 과학 삽화 연구 : 1900년대 『박물학』과 『이과서』를 중심으로, 서울 : 한국예술종합학교 예술전문사학위논문, 2015.| 등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |

|---|---|---|---|---|

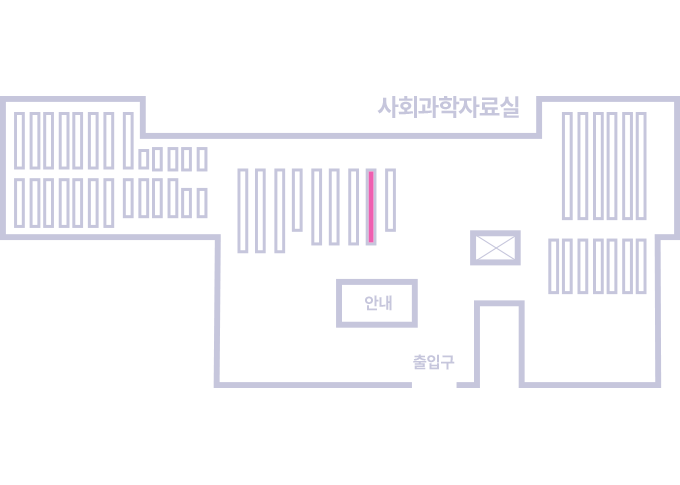

| 0000143206 | 古 373.24 ㅇ422ㅅ | 서울관 귀중서고(1층 대출대) | 이용불가 |

*표시는 필수 입력사항입니다.

| 전화번호 |

|---|

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |

|---|

도서위치안내: / 서가번호:

우편복사 목록담기를 완료하였습니다.

*표시는 필수 입력사항입니다.

저장 되었습니다.