권호기사보기

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||

|

|

|

|

|

|

* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.

목차

낱말머리 'ㄹ' 표기의 바뀌어옴에 대하여 / 조규태 1

〈요약문〉 1

1. 들머리 3

2. 낱말머리 'ㄹ' 표기의 바뀌어옴 3

2.1. 한자어의 낱말머리 'ㄹ' 표기의 바뀌어옴 3

2.2. 외래어의 낱말머리 'ㄹ' 표기의 바뀌어옴 25

3. 낱말머리 'ㄹ' 표기에 관한 제언 29

4. 마무리 36

□ 참고문헌 □ 37

〈Abstract〉 38

[부록] 40

남한과 북한의 언어가 달라진 것 가운데 하나가 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기이며, 이는 남북의 언어 통일에 가로놓인 매우 어려운 문제 가운데 하나이다. 그런데 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기가 만들어지고 바뀌어온 것은 오랜 세월에 걸쳐 이루어진 것이므로, 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기에 관한 문제를 해결하기 위해서는 이 표기가 만들어진 것과 바뀌어온 과정에 관한 역사를 잘 알아야만 올바른 해결 방안을 마련할 수 있을 것이다. 이 글은 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기가 어떻게 만들어지고 바뀌어온 것인지를 밝혀 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기에 관한 정책을 세우는 데 도움을 주기 위해 작성되었다.

15세기에 한글로 우리말을 표기하기 시작한 이래 한자어의 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기도 시대의 흐름에 따라 바뀌어왔다. 15세기에는 낱말머리에서 원래 소리대로 ‘ㄹ’로 표기하기도 하였으나, 16세기부터는 점차로 ‘ㄴ’으로 표기하는 쪽으로 바뀌기 시작하여, 18세기에 이르러서는 ‘ㄴ’으로만 표기하게 되었다. 그리고 19세기에 이르러서는 ‘ㅣ’ 홀소리나 반홀소리 ‘ㅣ’ 앞의 ‘ㄹ’은 낱말머리에서 ‘ㅇ’으로 표기하는 데까지 넓혀졌다. 한글맞춤법통일안에는 이렇게 ‘ㄹ’이 낱말머리에서 바뀐 것을 그대로 표기하는 규정이 마련되어 표기의 통일을 이룩하였다.

이와는 달리 낱말머리에 ‘ㄹ’ 소리를 가진 형태소들을 위치에 관계없이 원래 소리대로 표기하려는 노력도 있었다. 독립신문과 일부 개화기 교과서에서 한자어의 낱말머리 ‘ㄹ’ 소리를 원래 소리대로 표기하기도 하였는데, 이 시도는 그 이후 다른 신문과 교과서에 이어지지 않았다. 그 반면에 외래어 표기법에서의 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기, 북한의 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기 규정의 마련, 최근 대법원이 예규를 고쳐 성씨의 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기를 허용한 것은 한자어에서의 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기가 가능함을 보여 주고 있다.

그러나 낱말머리에서 ‘ㄹ’을 원래 소리대로 표기하는 일은 쉬운 일이 아니다. 무엇보다 이 표기는 오랜 세월에 이루어진 표기 관습이므로, 이 오랜 표기 관습을 바꾸는 것이 가능한지를 검토한 후 신중히 접근하지 않으면 안 된다. 이를 위해서는 낱말머리 ‘ㄹ’ 표기와 관련된 형태소들의 목록을 만들어야 할 것이며, 이 형태소들에 대한 교육으로 원래 소리대로 표기하더라도 표기에 지장이 없을 것이라는 판단이 선 이후라야만 가능할 것이다.

After Korean language was written in Hangeul in the 15th century, the orthography of initial ‘ㄹ’ sound changed a lot. In the 15th century, it was written in ‘ㄹ’ as its original sound, but since 16th century, gradually it started its change to be written in ‘ㄴ’, and in the 18th century, it was written only in ‘ㄴ’. In the 19th century, it was written in ‘ㅇ’ as well before the vowel ‘i’ and the semivowel ‘j.’ To reflect this orthographic change of ‘ㄹ’ sound, in Hangeul orthography were set a rule and according to the rule the orthography was unified.

On the other hand, there was an attempt to write morphemes which sound ‘ㄹ’ as its original sounds wherever it placed. The newspaper, ‘The independent’ and some of textbooks in the Enlightenment period tried to write initial sino-Korean ‘ㄹ’ sound as its original sound, but this trial did not continue afterwards in other newspapers and textbooks. However, initial ‘ㄹ’ orthography in the rules of borrowed words and North Korean orthography abolished ‘initial sound rule’ were succeeded. In addition, recent revision on “The rule of census registration” that permits writing family name in ‘ㄹ’ will give new change in the Orthography of Initial ‘ㄹ[r]’ sound.

It is not easy to change the Orthography of Initial ‘ㄹ[r]’ sound, since it is the old custom. So, we need to approach this problem very carefully. We should judge that the change of the old custom is desirable and capable. Next, the extraction of morphemes that have initial ‘ㄹ’ sounds and education on these morphemes will be able to abolish the old orthographic custom.| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |

|---|---|---|---|---|

| 방언의 수집과 전사에 대하여 :'지역어 조사 사업'의 경험을 바탕으로 | 김정대 | pp.1-41 |

|

보기 |

| 향가의 구비문학성에 대한 국어사적 고찰 | 박용식 | pp.43-68 |

|

보기 |

| 낱말머리 'ㄹ' 표기의 바뀌어옴에 대하여 | 조규태 | pp.69-109 |

|

보기 |

| 간판 상호 언어의 변천 양상과 특징 :마산지역을 중심으로 | 김형철 | pp.111-147 |

|

보기 |

| 고려시대 석독구결문의 번역 문체적인 특징 | 정은균 | pp.149-174 |

|

보기 |

| 문자론 용어 문제에 대하여 | 배보은 | pp.175-216 |

|

보기 |

| <유효공선행록>에 형상화된 여성수난담의 성격 | 장시광 | pp.217-255 |

|

보기 |

| 이형기 시 연구 :비극적 존재와 역설적 세계 인식 | 유재천 | pp.257-274 |

|

보기 |

| 이문열의 예술가소설에 나타난 '道'의 의미 :「금시조」, 「시인」을 중심으로 | 이성애 ;이승하 | pp.275-300 |

|

보기 |

| 이공계 글쓰기 교육의 특징과 과제 | 박상민 | pp.301-326 |

|

보기 |

| 희곡과 연극의 시청각적 약호 교육 :최인훈 <옛날 옛적에 훠어이 훠이>를 중심으로 | 한귀은 | pp.327-352 |

|

보기 |

| 읽기학습에서 학습자의 상황모형 구성 및 구현 양상 연구 | 오정환 | pp.353-396 |

|

보기 |

| 문단 간 중심의미 인지 양상 연구 :고1·2 학습자들의 읽기를 중심으로 | 서종훈 | pp.397-424 |

|

보기 |

| 17세기 후반 국문장편소설의 딸 형상화와 의미 :<소현성록> 연작을 중심으로 | 정선희 | pp.425-460 |

|

보기 |

| 근대 젠더담론과 '아내'라는 표상 | 임정연 | pp.461-495 |

|

보기 |

| 여성 호칭어 '아주머니' 계열 어휘의 의미 변화에 대한 연구 | 조남민 | pp.497-533 |

|

보기 |

| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |

|---|---|---|

| 1 | 동국정운(1447) | 미소장 |

| 2 | 동국신속삼강행실도(1587) | 미소장 |

| 3 | 삼강행실도(1617) | 미소장 |

| 4 | 오륜행실도(1797) | 미소장 |

| 5 | 태상감응편도설언해(1852) | 미소장 |

| 6 | 독립신문(1896) | 미소장 |

| 7 | 모란봉(1913) | 미소장 |

| 8 | 봉선루(1923) | 미소장 |

| 9 | 한글마춤법통일안(1933), 조선어학회 | 미소장 |

| 10 | 조선어사전[상·하](1936), 문세영 | 미소장 |

| 11 | 외래어표기법통일안(1940), 조선어학회 | 미소장 |

| 12 | 조선말 사전(1960), 조선 민주주의 인민공화국과학원 언어문화연구소 | 미소장 |

| 13 | 평북방언사전(1981), 김이협, 한국정신문화연구원 | 미소장 |

| 14 | 고영근(1997), 북한의 언어문화, 서울대학교 출판부, 28, 129-130. | 미소장 |

| 15 | 권재일(2007), 남북 단일 어문규법 작성의 현황과 전망, 민족어 발전의 현실태와 전망, 연변대학교 국제학술대학교 론문집. | 미소장 |

| 16 | 김동소(2007), 한국어의 역사, 정림사, 203, 303-304. | 미소장 |

| 17 | 김영배(1997), 증보 평안방언연구, 263-277. | 미소장 |

| 18 | 김형철(1997), 개화기 국어 연구, 경남대학교출판부, 160-179. | 미소장 |

| 19 | 김혜영(1996), 국어 유음의 통시적 연구, 경남대학교 대학원 박사학위논문, 130-158. | 미소장 |

| 20 | 안자산(1923), 수정 조선문법, 회동서관, 13-14. | 미소장 |

| 21 | 이기문(2002), 국어사개설, 태학사:145, 208-209. | 미소장 |

| 22 | 이현복 외(1997), 한글 맞춤법, 무엇이 문제인가?, 태학사, 116-117. | 미소장 |

| 23 | 정길남(1997), 개화기 교과서의 우리말 연구, 박이정, 20-21. | 미소장 |

| 24 | 두음법칙 표기에 대하여 | 소장 |

| 25 | 홍종선 외(2000), 현대 국어의 형성과 변천 1, 박이정, 80-81. | 미소장 |

| 26 | 황대화(1998), 조선어 동서방언 비교연구, 북한 과학백과사전종합출판부, 149-161. | 미소장 |

*표시는 필수 입력사항입니다.

| 전화번호 |

|---|

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

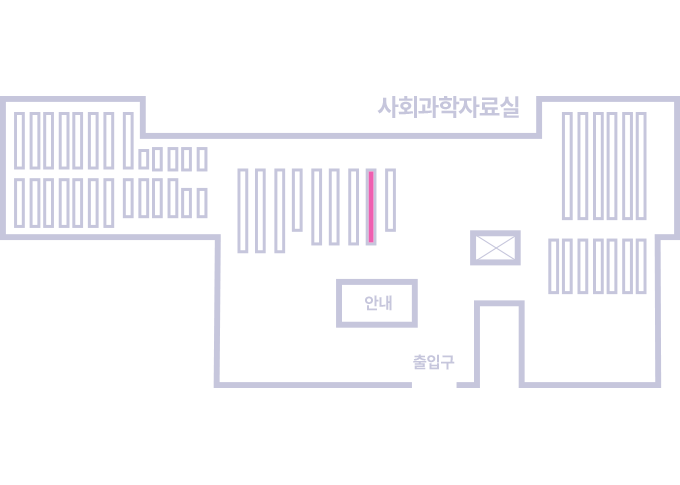

| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |

|---|

도서위치안내: / 서가번호:

우편복사 목록담기를 완료하였습니다.

*표시는 필수 입력사항입니다.

저장 되었습니다.