권호기사보기

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||

|

|

|

|

|

|

* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.

title page

Contents

(Abstract) 7

Introduction 9

Materials and methods 11

Subjects 11

Anthropometric measurements 12

Measurements of bone mineral density 12

Calculation of T-scores 12

Definition of osteoporosis 13

Laboratory assays 13

Cardiovascular risk factor definitions 14

Statistical analysis 14

Results 16

General characteristics of the study subjects 16

Reference database of bone mineral density 17

Prevalence of osteoporosis 23

Distribution of cardiovascular risk factors by sex 25

Association of the BMD at various skeletal sites with serum lipid profiles 27

Association of the BMD at various skeletal sites with DM status 29

Association of the BMD at various skeletal sites with hypertension status 30

Association of the BMD at various skeletal sites with inflammation markers 32

Discussion 35

Reference database for BMD at different skeletal sites and prevalence of osteoporosis 35

Association of the BMD at various skeletal sites with serum lipids 39

Association of the BMD at various skeletal sites with DM 42

Association of the BMD at various skeletal sites with hypertension 44

Association of the BMD at various sites with inflammation marker 47

Regarding gender difference in the effect of cardiovascular risk factors on osteoporosis 48

Strengths and limitations 49

Conclusion 49

References 50

(국문초록) 67

Figure 1. Age-related decline of T-score for BMD in men 18

Figure 2. Age-related decline of T-score for BMD in women 19

Figure 3. Age-related change in lumbar spine (L2-L4) BMD among Korean, Caucasian and Lebanese women 20

Figure 4. Age-related change in femoral neck BMD among Korean, Caucasian and Lebanese women 21

Figure 5. Age-related change in Ward's triangle BMD among Korean, Caucasian and Lebanese women 21

Figure 6. Age-related change in the trochanter BMD among Korean, Caucasian and Lebanese women 22

Figure 7. Prevalence of osteoporosis in 50-79 years men and women 24

연구목적 : 본 연구의 주요한 목적은 한국인의 골밀도의 기준치를 제시하고 성별·연령별에 따른 골다공증의 유병률을 알아보고자 하였다. 또한 심혈관질환 위험인자들과 골밀도와의 연관성을 평가하고 이에 대한 성별의 영향을 조사하였다.

연구방법 : 본 연구는 2004년부터 2005년까지 전라북도 남원시, 전라남도 영광군과 무안군에서 시행한 지역사회연구에 참여한 20-79세 사이의 3928명(남성 1590명, 여성 2338명)을 연구대상으로 하였다. 골밀도는 이중에너지 방사선 흡수계측기를 이용하여 요추, 대퇴경부, 대퇴전자 그리고 워드삼각에서 측정하였으며 혈청지질, 혈당, 고감도 C 반응성 단백, 백혈구수치도 측정하였다.

연구결과 : 50-79세 사이의 여자의 골다공증 표준화 유병률은 요추에서 40.1%; 대퇴 경부에서 12.4%; 워드삼각에서 28.4%; 대퇴전자에서 4.4% 이었다. 남자에서 골다공증 표준화 유병률은 요추에서 6.5%; 대퇴경부에서 5.9%; 워드삼각에서 3.7%; 대퇴 전자에서 1.7% 이었다. 혼란변수와 심혈관질환 위험인자들을 보정한후 혈청지질은 여자에서만 골밀도와 연관성을 있었고 남자에서는 연관성이 없었다. 그러나, 염증 인자의 증가는 남자에서만 골밀도와 음의 상관관계를 나타났고 여자에서는 연관성이 없었다. 또한 남녀 모두에서 고혈압약 사용군의 골밀도의 평균치는 정상혈압군과 항고혈압약을 사용하지 않은 군에 비해 높았으며 당뇨병이 있는 사람의 골밀도 평균치가 정상인에 비해 높았다.

결론 : 저자는 본 연구에서 한국인에 적합한 골밀도 기준치와 골다공증의 유병률을 제시하였고, 심혈관질환 위험인자와 골밀도와의 연관성을 밝혔다. 본 연구결과는 심혈관질환 위험인자들을 감소시키는 것이 한국인의 골다공증을 예방하는데 있어서 효과적인 방법이라는 것을 제시한다.*표시는 필수 입력사항입니다.

| 전화번호 |

|---|

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |

|---|

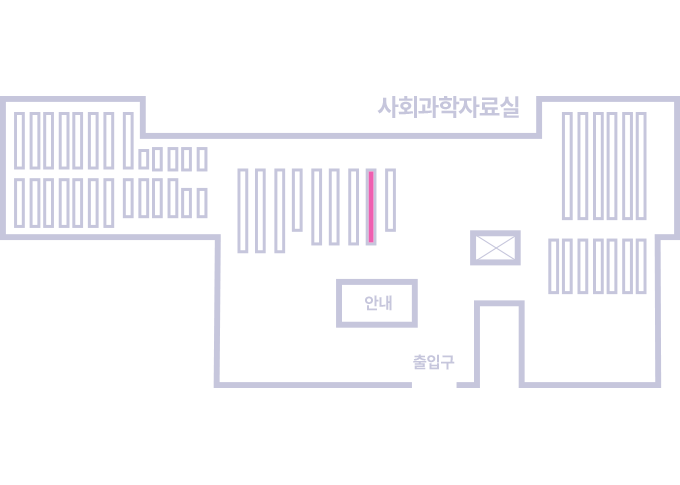

도서위치안내: / 서가번호:

우편복사 목록담기를 완료하였습니다.

*표시는 필수 입력사항입니다.

저장 되었습니다.